Trans-Aktivisten und Evangelikale vereint im Kampf gegen die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie.

Trans-Aktivisten und Evangelikale vereint im Kampf gegen die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie.

Manches Lob lässt mich verstummen, so dieses hier unten Einkopierte, das ursprünglich eine Antwort auf ein FB-Posting von mir gewesen ist.

Ach ja: Wer ist Shami?

„Als ich Ihr Profil sah, sah es sehr schön aus. Ich hoffe, wir können Freunde werden. Bitte senden Sie mir eine Freundschaftsanfrage. Ich habe versucht, die Anfrage zu senden, aber sie wurde nicht gesendet. Du siehst aus wie Shami✨✨“

„Heute haben die Menschen ‚ihren‘ Therapeuten wie früher ihren Zahnarzt. Das ist sicherlich gut für das Therapeutengeschäft. Aber auch gut für den Kunden?“

„Weiß nicht. Nur, was hat das mit Ostern zu tun? Oder mit dem Frühling an sich, mit der Auferstehung, dem Osterspaziergang? Dem österlichen Segen?“

“Weder noch, so scheint es. Es hat auf dem ersten Blick mit nichts irgendetwas zu tun. Oder doch?

Waren nicht die Kirchgänger auch Kunden? Kunden einer das Leben und dessen Zumutungen erträglich machenden, also lindernden Speise? Und gaben den Zehnten dafür?

Sind wir nicht die neuen Priester, die Auguren, die Orakel, die dem müden Wandersmann wieder auf die Beine helfen, ihm das Leben erträglich gestalten helfen? Ist die therapeutische Sitzung nicht eigentlich ein persönlich gestalteter Gottesdienst? Gar eine Beichte? Die Verbindung zwischen Beichte und Therapiesitzung ist ja nun wahrlich keine neue Erkenntnis…

An ein Ergreifen der Probleme an der Wurzel, dessen herausreißen einer Heilung gleicht, ja die Heilung an sich darstellt, glaube ich dabei immer weniger. Wir sorgen im besten Fall dafür, dass der Kunde, äh Patient, also Kunde, mit seinen Problemen besser zurecht kommt, dass er weiterlaufen kann, nicht strauchelt.

Und damit sind wir eben auch Priester, Mitglieder einer Kaste, dessen Wissen gerade aus dem Wissen um die Unmmöglichkeit der Heilung besteht. Während die gläubigen Schafe zu uns kommen und auf Heilung hoffen, also auf etwas, was man früher Erlösung nannte.

Unsere Aufgabe besteht folglich darin, ihnen unser Wissen als Heilung selbst zu verkaufen. So wie die Priester die Auferstehung, von der sie ja eigentlich nichts gesichert wissen können, als Erlösung predigen. Auch wir predigen unser Nichtwissen, also unseren Glauben. Und verkaufen das als Heilung. Mehr ist nicht.“

“Pst, nicht weitersagen…“

Die Schwestern haben im Netz entdeckt, dass ich „Bücher schreibe“! Offenkundig hatte es zuvor einen „Tip“ gegeben.

„Ha, erwischt!“ schallte es aus der Tiefe der Stationsküche und dann kamen A. und K. zu mir.

„Soso, auch Gedichte!“ A. mit dem Blick auf das Handy. „Acht Euro? Das geht ja noch! Bring mal mit!“ K.mit Kaffee in der Hand.

Von mir kam nur das Stottern des Ertappten.

Politische Menschen ohne eine Andeutung von Ironie nennt man Aktivisten.

Es sind allesamt Wächter der Hölle, egal, welchen Ausgang sie bewachen.

„Der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache.“ (Archilochos)

1

Mich hat immer das „aber“ gestört, weil es auf ein verdecktes Ranking hinweist. Das Wissen um die „große Sache“ scheint so, wie das Zitat von Archilochos übersetzt und allgemein bekannt geworden ist, dem Wissen um die „vielen Dinge“ überlegen zu sein. Wertvoller, näher dran an den zu erkennenden Phänomenen. Ist das wirklich so?

2

Isaiah Berlin sah es nicht so eindeutig. In seinem Essay über Tolstois Geschichtsbild sieht er einen Epiker, der als auktorialer Erzähler zwar die „große Sache“ erzählen will und sich selbst als Igel sieht, der aber damit nur die Tatsache überdecken möchte, dass er eigentlich ein Fuchs ist. Und in seiner Epik von den „vielen Dinge“ erzählt.

3

Wobei das große Ganze nie nur die Summe der Einzelteile ist. Und doch ist jede Kleinigkeit relevant und kann für sich „große Sachen“ widerlegen. Ein „kleines Ding“, das nicht in „große Sachen“ hineinpasst, ist der Widerspruch, der „große Sachen“, „große“ Weltreiche, „große“ Ideologien zum Einsturz bringen kann. Wenn man nur einen „kleinen“ Zipfel Lüge im „großen“ Tuch behaupteter „großer“ Wahrheiten zu fassen bekommt und daran zieht, ist es aus mit der „Größe“. „Das Große bleibt groß nicht…“

Zumindest kann man Archilochos auch so verstehen.

4

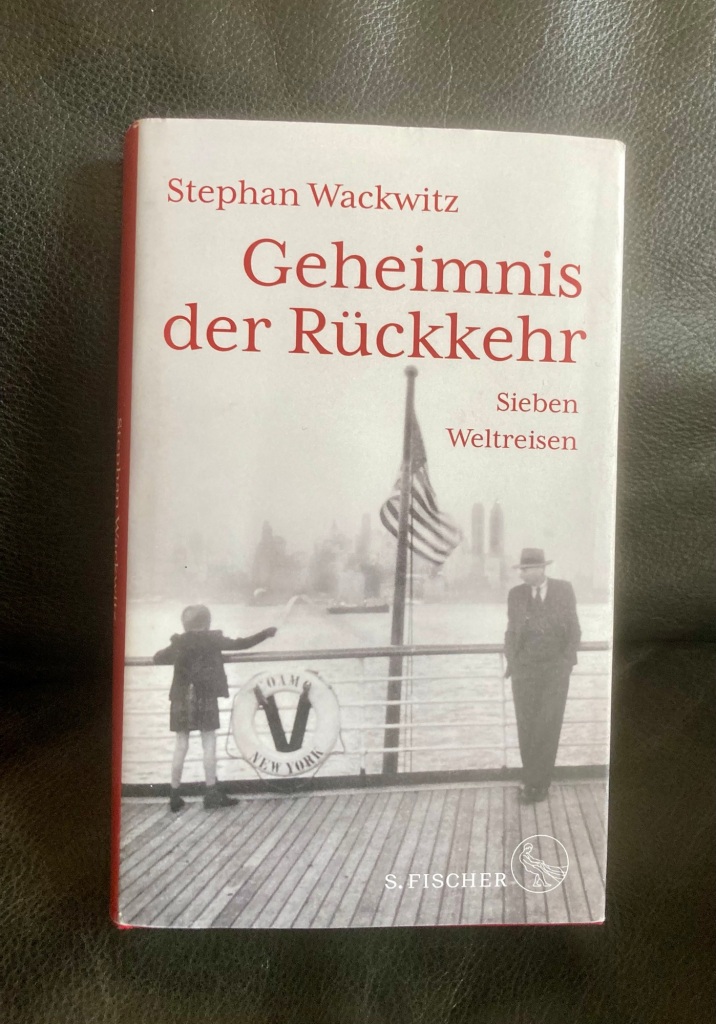

Und genau so hat ihn Stephan Wackwitz offenbar verstanden. In seinem Buch „Geheimnis der Rückkehr“ erzählt er von einem pietistisch aufgewachsenen, jungen Mann, der zunächst als Student den Pietismus mit der MEGA kurieren möchte, also der Marx-Engels- Gesamtausgabe, und der dann, nach „sieben Weltreisen“ als Veränderter zurückkommt. Als jemand, der der Sehnsucht nach Größe, nach dem allumfassenden Zugriff auf die Phänomene entsagt und auf seinen Reisen vielmehr die „vielen, kleinen Dinge“ anschaut und diese Erkenntnisposition als ihm gemäßer empfindet.

5

Interessant dabei, dass Wackwitz diese Erkenntnis vor allem nach Erlebnissen in Osteuropa gewinnt. Wobei das kurz vor dem Mauerfall erfolgte Kennenlernen der Schriften Richard Rortys nicht unerwähnt bleiben darf. (Eine wunderbare Passage übrigens: Wackwitz schildert einen philosophischen Kongress, auf dem Richard Rorty in einer Rede Apels dessen typisch deutsche Sehnsucht nach dem geschichtlichen Freispruch als wesentliche Triebfeder erkennt, aber das nur so nebenbei).

New York aber, Sehnsuchtsort so vieler westlich sozialisierter Intellektueller, kommt bei ihm eher als negative Blaupause vor. Sicher: Er lernt dort Emersons Schriften kennen, die ihn wie Rorty einmal mehr auf die „vielen Dinge“ schauen lassen. Und seine Schilderungen des New Yorker Goethe-Institutes und dessen Geschichte sind spannend zu lesen. Aber das projektfixierte Kulturleben New Yorks verändert ihn nicht annähernd so stark, wie seine Zeit in Krakau, in Bratislava, in Tiflis oder Minsk. Zumal er dort in Osteuropa auch persönlich viel anregendere Begegnungen hat, als in New York, wo es nach dem Ende gemeinsamer Projekte meistens heißt: Aus den Augen, aus dem Sinn. Was sicherlich auch mit ökonomischen Zwängen zu tun hat. Last but Not least spiegelt sich da auch die Zeit, in der Wackwitz in New York gewesen ist: 2008 – 2011, es ist die Zeit Lehmann Brothers. Mehr muss man ja wohl nicht sagen…

Ganz anders eben Osteuropa. Osteuropa ist dem festgefahrenen Theoriesozialisten aus dem Westen ein kultureller und philosophischer Jungbrunnen. Die Freundschaften, die Stephan Wackwitz dort jeweils schließen darf, sind dauerhaft. Mit viel Wärme schildert er die Begegnungen mit Adam Michnik, mit Ryszard Krynicki, mit Laco Terens.

Die Kulturlandschaft im ehemaligen, vielsprachigen Habsburgreich brachte einen nicht geringen Teil der klassischen Moderne hervor. Die Geburtsorte Sigmund Freuds und Samuel Fischers, die Stephan Wackwitz besucht – seine Schilderungen dieser Besuche zählen zu den Höhepunkten des Buches – , stehen exemplarisch dafür.

Mir kommt das alles sehr vertraut vor: Der Blick nach Osten, die Erneuerung des eigenen Denkens durch die östliche Brille. Die frische Luft, der Durchzug, das Aufwirbeln der inneren, ideologischen Einstaubung. „Die Landschaft des Liberalismus“ nennt Stephan Wackwitz Bratislava und Umgebung. Auch mein Arkadien lag nicht im Süden, sondern im Osten. Und hat wie bei Stephan Wackwitz sehr viel mit der Skepsis gegenüber der „großen Sache“ des real existierenden Sozialismus zu tun.

6

Ich musste dafür allerdings nicht reisen. Durch die Wende kam der Osten zu mir. Vor 1989 schon lebte ich mit freigekauften, ehemaligen Stasihäftlingen in einer deutschen Provinzkreisstadt zusammen (über diese Zeit habe ich hier schon geschrieben: https://ueberdiewende.wordpress.com/2019/11/14/einige-ursachen-und-voraussetzungen/ ). Und das bestärkte meine Sehnsucht nach dieser Himmelsrichtung ungemein.

Unmittelbar nach der Wende war ich zunächst in Hamburg, aber das war eigentlich ein Irrtum und hing lediglich mit dem komplizierten Vergabeverfahren für medizinische Studienplätze zusammen. Ich hatte bei der Bewerbung für den Medizinstudienplatz in Erwartung einer Ablehnung Hamburg als Erstwunsch angegeben, um dann den Zweitwunsch, eben Berlin, ergattern zu können. So dachte ich das mir. Aber falsch gepokert: Es wurde mein Erstwunsch, also Hamburg. Nun, ich tauschte dann frühzeitig nach dem Physikum meinen Studienort (man konnte nur wechseln, indem man einen Tauschpartner fand) und landete schließlich etwas verspätet doch in der damals spannendsten Stadt der Welt. Und schnell im Osten, in Friedrichshain. Woselbst ich auf meine zukünftige Frau traf: Eine echte Ostberliner 89er-Pflanze. Das pragmatisch gewendete Pendant zu den mich immer mehr nervenden theoriebeflissenen Alt-68er aus dem Westen. Andererseits: Dreht mal die Zahl 68 um, was seht Ihr dann? Eben…

7

Dieser Text hier ist, wie sicher längst bemerkt, weniger eine Rezension, als vielmehr ein personal essay, angeregt durch Stephan Wackwitz. Was ihn mutmaßlich nicht stören wird. Denn sein Buch ist nichts anderes als eben das: ein langer, „großer“ (hähem!) personal essay. Eine ironische Pastiche, gespeist aus „sieben Weltreisen“. Es erzählt über seinen Verlust der deutschen Schwere im Lichte der osteuropäischen Erfahrung, um Thomas Mann zu persiflieren. Den Stephan Wackwitz übrigens in Form der „Persönlichkeit“ Mynheer Peeperkorn auch zitiert, dessen ungenaue, ungefähre Sicht auf die Dinge Wackwitz den beiden straff durchargumentierenden Ideologen Naphtha und Settembrini vorzieht. Und auch Wolf Biermann soll noch einmal zu Wort kommen. „Die großen Zeiten, na, was wird bleiben von denen? Von denen wird bleiben, daß sie erheblich gekürzt wurden.“ „Größe“ ist eben selten groß und bleibt es nie. So weit ist alles gut.

Und doch beende ich meinen personal essay in Moll. Denn das Schleifen der „großen Dinge“ durch die Lesart des Ostens hat uns auch keine dauerhafte Freiheit gebracht. Gerade auf dem Gebiet des ehemaligen, real existierenden Sozialismus gedeiht mittlerweile wieder die Sehnsucht nach „Größe“, nach dem erneuten, „großen Zugriff“ auf die Dinge und die Menschen, diesmal – wie es sich dem Zyklus gemäß gehört – dann mal wieder von rechts. Irgend etwas verhindert in einigen Menschen, dass sie sich mit den „vielen Dingen“ zufrieden geben können. Ist die Sehnsucht nach der „großen Sache“ dem Menschen immanent, mithin eine anthropologische Konstante? Zumindest lässt sich die populistisch bediente Sehnsucht nach „Größe“ auch mit Archilochos beschreiben. Die „große Sache“ als die holistische Erklärung der Welt aus „einem Guß“.

Das Inkommensurable, das liberale Geschehen- und Stehenlassen von scheinbaren Widersprüchen, verdauen offenkundig nicht alle (schön übrigens, dass Stephan Wackwitz auf das Modewort Ambiguitätstoleranz verzichtet).

So wurde „der Osten“ leider auch zum Melting Pott für krude Verschwörungsmythen, die hoffentlich nie mehrheitsfähig werden. Besonders enttäuscht mich, dass auch ein paar 89er mit an diesem Verschwörungsrad drehen. Nein, nicht alle, nicht mal die Mehrheit. Aber eben doch zu viele. In Stephan Wackwitz vorsichtigem Optimismus, den er aus der Demonstration für die Ukraine im Februar 2022 nach dem russischen Überfall zieht, kann ich ihm nur mit Abstrichen folgen. Es gehört zur offenen Gesellschaft, dass sie ob ihrer Offenheit eben auch ständig bedroht ist.

Nun, das weiß auch der Fuchs Stephan Wackwitz: Das Fokussieren der „kleinen Dinge“ ist kein absoluter Schutz davor, dass nicht irgendwann irgendwer wieder die „große Sache“ politisch machen will. Leider. Ganz unabhängig von der Himmelsrichtung.

Preisfrage: In welche Richtung müssten diese Verführbaren reisen, um ihre Verführbarkeit zu verlieren? Gerade so wie Stephan Wackwitz seine deutsche Schwere und damit seine ideologische Verführbarkeit verlor?

Ach, Ihr Verführbaren! Wenn Ihr nur ahntet, dass Euer Irrtum in der falschen Annahme besteht, das Leben sei ein einziger, „großer“ Kampf! Das Leben ist kein Kampf, es ist nicht schwer und es ist nicht „groß“. Sondern es erzählt wie Tolstoi und wie Stephan Wackwitz von der Größe eines Jeden.

Das 20. Jahrhundert ließ nicht viel Raum für Unschuld. Und das 21. scheint nicht großzügiger zu werden.

Auf irgendeinem Server lauert mein Tod

und sagt laut, denn er weiß es besser:

Was geht es mich an, dieses fünfte Gebot?

Für Dich

nehme ich

das lange Messer

Und schneidet Dich haargenau in die Teile,

die sich niemals wieder verbinden

können. Nicht mal im Totenreich, der ewigen Weile

werden die Teile zueinander finden

können. So bleibst Du ganz alleine (alternativ „auf Nazi“: Jedem das Seine)

ein Fleischwolf dreht sich im Abendlicht.

Raben zerhacken blinde Beine

und Charon rudert zum Gericht.

Damit ein Flugzeug abstürzt, so sagt man, müssen mindestens sieben unwahrscheinliche Ereignisse zusammenkommen. Ähnlich sollte man denken, wenn es um den 30. Januar, vielleicht wenn es um geschichtliche Ereignisse überhaupt geht. Monokausal laufen die nämlich nicht ab. Das häufig ideologisch motivierte Fixieren nur eines Faktors hat mich nie überzeugt.

So ist der erste Weltkrieg und sein Ergebnis zuallererst in den Blick zu nehmen.

Er hinterließ – ob berechtigt oder nicht – eine narzisstisch gekränkte Gesellschaft, die in ihren völkisch orientierten Anteilen nur auf die Revision dieses Friedens wartete. Dazu verwendeten die Völkischen innenpolitisch eine vergiftete Kommunikation, wie wir sie heute beinahe eins zu eins bei den Neuen Rechten wiederfinden. Leseempfehlung hierzu: Ernst von Salomon, „Der Fragebogen“, die Kapitel über die Landvolkbewegung in Schleswg-Holstein. Und Thomas Manns Polemik gegen „Nacht-K.“, einem namentlich nie bekannt gewordenen Schreiber, der Thomas Mann in der „Berliner Nachtausgabe“ Vaterlandsverrat vorgeworfen hatte.

Hinzu kam eine ideologische Großwetterlage, die von Nationalismus und Selbststolz, auch „Heimatliebe“ genannt, geprägt war. Gewissermaßen ein völkischer Existenzialismus. Eine völkische Romantik. Politik alleine galt als undeutsch. Wobei die handfeste Ausprägung dieser völkischen Romantik durchaus wenig romantisch wirkte.

Dieser rechts-existenzielle, völkische Intellektualismus korrespondiert – wie heute auch wieder – mit einer Linken, die sich und ihren Einfluß maßlos überschätzt. Vor allem, weil sie Berlins Mitte mit dem ganzen Land verwechselt, damals wie heute („Und dann gehts ab ins PiPaPo…“ Gottfried Benn über damalige Salonrevolutionäre; leider hatte er recht). Über diesen Kulturkampf, dessen Sieger ich auch heute nicht links sehe, schrieb ich gestern.

Sodann kommt ideologisch noch etwas hinzu, was viele in meiner Timeline kaum sehen. Vielleicht, weil meine Timeline einseitig geisteswissenschaftlich ausgerichtet ist. Ich will sie mal die biologistische Komponente nennen.

Es war damals naturwissenschaftliche Mode, den Volkskörper metaphorisch wie konkret zu behandeln, als handele es sich um einen erkrankten, unrein gewordenen Patienten. Religion und Medizin ergänzten sich dabei „wunderbar“. Für diese unreinen Körper gab es das Fach „Sozialhygiene“ und – Nomen est Omen – die verschärfte Variante, die „Rassehygiene“. Benn sprach auch ,mal vom „hygienischen Zeitalter“.

Der Volkskörper ist etwas, was rein zu halten ist.

Neben der Hygienemetapher – Bedrohung durch Eindringlinge von außen – gab es noch die Krebsmetapher. Im Rahmen der zivilisatorischen Entwicklung überlebten immer mehr Menschen die Armutserkrankungen. Und Krebs wurde eine Volksseuche. Krebs, das war gewissermaßen der innere Feind.

Die Methoden, um äußere wie innere feinde loszuwerden, waren eliminatorische.

Nun musste man nur noch im „Volkskörper“ die äußeren und inneren Feinde definieren…

Den Einfluß der Weltwirtschaftskrise sollte man sehen. Entscheidende Wählerstimmen – nicht vermehrte Rekrutierung von Parteigenossen vielleicht, aber Wählerstimmen – dürften hierdurch gekommen sein.

Soweit, so schlecht.

Und doch ist der 30. Januar auch ein ungeheuerliches Stück, gedrängt auf wenige Tage, eine Tragödie zwischen Schmiere und Shakespeare. Da fährt ein falscher Hitler mit aufgeklebtem Bärtchen aus einer Kölner Villa, derweil der echte bleibt und Ränke schmiedet.

Da finden im Haus eines schwachköpfigen Adeligen („diesen und die nächsten drei/übernimmt die deutsche Reichkanzlei“) in Berlin, der in eine Sektdynastie eingeheiratet hat und daraus Bedeutung saugt, Verabredungen haarscharf an der Grenze zur Verfassung statt.

Und am 30.01. morgens kommt ein Militär aus Genf und wird vom Präsidentensohn am Anhalter Bahnhof abgefangen, damit ihn dessen Chef nicht ins Gesichtsfeld bekommt. Dieser Nachtzügler soll Reichswehrminister werden, da stört dessen Chef und ausgewiesener Hitlergegner, General von Hammerstein, nur. Hammersteins Adjutant wird kurzerhand beiseite geschoben. Dieser General aus Genf, von Blomberg, wird Reichswehrminister werden und verfassungswidrig noch vor dem Kanzler vereidigt. Ziel: Die Reichswehr für den neuen Machthaber einnehmen. Bis zuletzt wird Hitler glauben, Blomberg habe einen Putsch gegen ihn verhindert.

So wird der Boden vorab intrigiert und kultiviert.

Und als Ergebnis ist der Wahlverlierer vom November 1932 Reichskanzler. Und die Kommunisten sehen noch immer die „Sozialfaschisten“ der SPD als Hauptfeinde an. „Der Kommunismus siegt!“ schrieb die Rote Fahne nach dem 30.01. selbstherrlich. „Da hatte ich mein Geld schon in der Schweiz.“ so Bert Brecht.

Teile der SPD glaubten an eine Selbstentzauberung Hitlers.

Schließlich reagierten viele fatalistisch und uinpolitisch, wie der Mensch nun mal mehrheitlich ist: Ein Regierungswechsel von vielen. Auch das geht vorbei. Spätestens am 27.02.1933 dürften diese Illusionen zerplatzt gewesen sein.

In der Summe handelten, lebten und urteilten alle Zeitgenossen so, wie wir es heute auch noch tun: „Im Dunkel des gelebten Augenblicks“.

Kaum etwas anderes stimuliert die AfD so sehr, wie die Angst des Bürgers vor ihr! Typen wie Höcke berauschen sich an genau der Angst, die sie selbst ausgelöst haben!

Deswegen ist das – ja auch inhaltlich leere – Gerede von einem „Neuen 30. Januar“, der angeblich kurz vor der Tür steht, so unglaublich kontraproduktiv.

Fotografien und Text

jüdische und unjüdische Geschichten

Fussball ist meine absolute Leidenschaft. In meinen Blog berichte ich über die aktuellsten Nachrichten rund ums runde Leder. Dazu als Extra: Vor-und Spielberichte zu ausgewählten Spielen.

ein deutsch-italienischer Fußballblog

Sprache und Gestaltung

die katastrophenchronistin

Auf der Suche nach guten Fragen

a literary fix

Es gibt kein richtiges Lesen im valschen!

"Den Stil verbessern, das heißt den Gedanken verbessern."